Dans « Aimé Césaire : une voix pour l’histoire » et « Afrique je te plumerai » on voit plusieurs thèmes problématiques qui sont les résultats du période colonialisme en Martinique et l’Afrique (spécifiquement Cameroun). En traçant l’héritage colonialiste dans les territoires coloniaux en rencontrant l’histoire d’un fameux écrivain et politique (« Aimé Césaire : une voix pour l’histoire»), et en regardant critique ment l’état des bibliothèques et la préservation de l’histoire dans la période post-colonialiste (« Afrique je te plumerai »), on peut mieux comprendre les complexités des rencontres entre le pouvoir colonial et les colonisées.

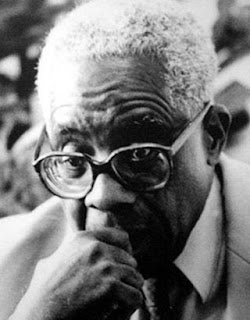

Dans « Aimé Césaire : une voix pour l’histoire, » la vie et les contributions de Césaire, célèbre poète et politique est examiné à coté de l’histoire e la négritude et le rapport entre France et ses protectorats et colonies africaines. Césaire, un martiniquais, est devenu non seulement un auteur prolifique mais un homme politique pour plusieurs années mais était un co-fondateur du mouvement de la négritude. Dans le premier film de la trilogie « Une voix pour l’histoire, » le réalisateur raconte l’histoire de l’éducation de Césaire et son sucés dans le monde littéraire. Césaire, qui à gagné une bourse pour aller en France pour continuer ses études, a rencontré les amis de Sénégal (Léopold Senghor) et Guyana (Léon Damas) qui influencèrent ses opinions et position dans son écriture et tendance politique. Le réalisateur nous montrons aussi comment le sucés de Césaire a surpris ses contemporains français. Ces paroles ont étés très impressionnantes aux critiques de la poésie et la littérature, son commande de la langue français « sans parallèle » selon quelques autorités. La seule chose plus impressionnante que son talent avec le stylo c’est le fait que c’est un noir qui tenait ce grand talent. C’est un fait plutôt triste, mais important quand-même à inclure. Le fait qu’un noir écrivait comme ca, c’était vraiment incroyable pendant la fin du période colonialiste, et les réactions d’un nombre de critiques français exprimant leur surprise est preuve que les attitudes raciste envers les noirs étaient bien existantes.

La deuxième partie de la trilogie s’intéresse à nous informer un peu sur l’histoire de la période : les années 1920s et 1930s, Paris est devenu fou du jazz, les œuvres du Harlem renaissance, etc. Pendant la même période, on voit aussi les grands expositions coloniales à Paris et Marseille, ou les indigènes africaines, asiatiques, et les autres, son mis en pleine voie pour la jouissance des français blanche. Le fait que les « zoos humains, » qui traitait les gens comme les animaux dans un spectacle vivant, existé en même temps que la haute société dansait aux chansons des musiciens africaines-américaines nous montrent l’hypocrisie coloniale qui existait pendant cette période. Le fait qu’a un coté on apprécie et respecte la culture du jazz dans les clubs français et à l’autre coté on se moque des cultures « indigènes » en regardant les êtres humains dans les cages serait peut-être difficile à croire. Malheureusement, on à de la preuve dans les anciens affiches et séquences vidéo des deux scènes opposés.

Dans la fin de la deuxième partie et la majorité de la troisième partie de « Un voix pour l’histoire, » on parle plus du mouvement de la négritude, un mouvement littéraire et politique qui établissent une identité noir en rejetant le racisme de la France coloniale. En rejetant l’usage du mot « négre » comme une péjorative, Césaire, Senghor, et Damas ont promus l’idée d’une diaspora africaine unie. Mais le continent de l’Afrique à la veille de l’indépendance n’est pas exactement dans une position d’être unifié tout simplement. Les nouveaux pays de l’Afrique n’étaient pas prêts pour l’indépendance, et en perdant le gouvernement colonial, ils ont perdu aussi la seule infrastructure qu’ils y avaient. Césaire soutient que c’est le manque d’identité en Afrique qui est une partie du problème, et que l’Afrique q besoin d’un modèle différent pour les nouveaux pays ni européenne ni communiste, mais « le choix d’être soi-même. » Le film finit avec la prétention qu’une génération des africains élevés sur les paroles de Césaire ont beaucoup profité de ses conseils, et en dépit des restes des conséquences du colonialisme, on y a du progrès aussi.

« Afrique je te plumerai » commence ou « Un voix pour l’histoire » finisse, en montrant le pays africaine du Cameroun après l’indépendance. Malheureusement, ce film démontre combien peu de progrès a été accompli et l’héritage durable des pays colonisateurs dans le circuit culturel et les bibliothèques en Cameroun. Après avoir nous montré les scènes sanglot antes de la révolution et la lutte pour l’indépendance, on suit une jeune Camerounaise aux centres culturels français, espagnole, et allemand. Dans chaque centre il y en a les bibliothèques qui tiennent les petites sections qui traitent l’histoire et la littérature africaine et camerounaise, mais la majorité des œuvres dans ces centres sont la littérature et histoire du pays colonisateur. C’est pareil dans la librairie chrétienne, ou la majorité des textes ne sont pas liés ou pertinent au Cameroun ou même le continent de l’Afrique. Bien sur le Cameroun et l’Afrique sont encore en train de se reconstruire mais le fait que l’emphase dans la littérature disponible est sur l’Europe et les colonisateurs, c’est un fait problématique. Césaire et les autres qui supportaient la négritude ne seraient pas d’accord avec cette situation, mais en regardant « Afrique je te plumerai, » le continent est sincèrement loin d’être aussi puissant et indépendant car elle peut être. Grace à Césaire et les autres, on a vu beaucoup de progrès, mais il y reste beaucoup de travail à faire.

No comments:

Post a Comment